まるで栗のようなホクホクとした食感と優しい甘さ。三右エ門栗かぼちゃは化学肥料を使用せず、魚や米糠を中心とした有機物を中心に微生物の力を生かして栽培しています。そうすることで、ゆっくり育ったかぼちゃの繊維は、非常にきめ細かくなり、優しい口どけを感じられる極上のホクホクになります。すべてのかぼちゃを光センサーで乾物率(水分をのぞいた固形物の割合)測定することでホクホクのかぼちゃのみを厳選し、お届けしています。

本当においしい料理は、畑から始まっています。土づくり、種選び、育て方、収穫のタイミング、どれか一つ欠けても「おいしい」は生まれません。

畑はキッチンの外側にあるもうひとつの厨房。

三右エ門では、土をスープの出汁のように、美味しいという感動から逆算し、仕込みを行なっています。毎日食べても飽きない、また食べたくなるような美味しさを目指し、収量や飛び抜けた甘さを目指すのではなく、かぼちゃ本来の味が感じられ、ミネラル、ビタミンなど栄養価もしっかりと摂取できる本物の味を目指して作付けを行なっています。

収穫も早どりはしません。茎やヘタの色艶、果皮のコルク化を目視で見極め、光センサーで水分量を確認し、収穫適期を見極め収穫します。さらに収穫後は丁寧に追熟。糖とデンプンの巡りを落ち着かせ出荷します。

作物の個性を活かすための料理の前の料理を、三右エ門は畑の中で毎日コツコツ積み重ねています。

私たちが見ているのは「市場」ではなく、「食卓」です。食卓には家族の時間があり、大切な人と一緒に味わう幸せがあります。だからこそ、私たちは価格や効率だけで選ばれた野菜ではなく、本当に食べる人の笑顔と健康につながる野菜を届けたいと考えています。

三右エ門栗かぼちゃは、その思いを込めて育てています。自然の力を最大限に活かしながら、ひとつひとつの実を大切に見守り、丁寧に世話をしています。手間を惜しまないその姿勢が、ほっくりとした食感や濃厚な甘みにつながり、かぼちゃ本来の美味しさを引き出してくれます。

私たちが目指すのは、ただの「農産物」ではなく、食卓で笑顔が生まれる瞬間です。食べる人に届くまでのサプライチェーン全体で「食べる人の喜び」をゴールに私たちは商品から流通までをデザインします。

かぼちゃは見た目が立派でも、切ってみたら「べちゃっとして水っぽい」そんな残念な経験を、一定数の方がお持ちです。

私たちは、その失敗をさせません。

三右エ門では非破壊の光センサーで、1玉ずつ全個体の中身をチェック。

外からはわからない水分バランスを測り、独自基準に合格したものだけを選別します。一般にホクホク度が高いかぼちゃは水分量が低め。私たちは数値と現場の舌を突き合わせ、ロットごとに基準を微調整。センサーの結果に加え、実際に切って、炊いて、食べて検証する試食キャリブレーションも欠かしません。だからこそ、天ぷらでも煮物でも、レンジ調理でも、粉をふくようにホクホクの栗かぼちゃを安定してお届けできます。「絶対に外さない」。それが三右エ門のホクホク保証です。

食卓での小さなガッカリをなくし、また食べたくなる体験を積み重ねていきます。

次の晩ごはんの主役にどうぞ。

土づくりから始まる美味しさを、産地の加工場で顧客の声に合わせて形にする。鮮度・品質・使いやすさを追求し、生産者、加工、流通、小売、そして食べる人、関わる全員が笑顔になるサプライチェーンをデザインします。

畑で育てた味を、そのまま食卓へ。三右エ門の栗かぼちゃは、光センサーで選び抜いたほくほく保証。副菜にも主菜にも、子どもから大人まで笑顔に。忙しい日にも、週末のごちそうにも。今日の食卓がやさしく満ちていきます。

ホワイトアスパラは特質上、土の中の雑菌から体を守るため、根本の方の皮が厚くなっています。

細いものは3分の1、太いものは半分より下の表面の皮をピーラー でむいてあげることで美味しくお召し上がりいただけます。

剥き方があまいと繊維が口に残ってしまうのでしっかりと剥いてあげましょう。内側のみずみずしい部分まで剥くのが目安です。

実際に「白い果実」をご賞味いただいたお客様から、たくさんのご意見が届いています。

味に驚かれた方、ご家族で楽しまれた方、贈り物に選ばれた方——。

実際のお客様から寄せられた声の一部をご紹介します。

ボン・クラージュ シェフ 山口大介さん WEB

フランスでは、ホワイトアスパラガスは春を告げる野菜。12月の早い時期から3月頃まで収穫できる「白い果実」は、まさに季節を先取りして春の味覚を楽しんでいただける食材です。特に12月や1月などの早い時期だと、フレッシュな国産ホワイトアスパラに驚くお客さまも多いですね。「岩手の浄法寺で作られているんです」と話すとさらに驚かれて、それをきっかけにお客さまとの会話が弾むこともありました。

食べてみての感想は、何より甘みが強い。そして香りも高く、全体的にしっかりとした旨みが感じられました。輸入ものなどだと皮が固いものも多いのですが、「白い果実」は皮も柔らか。筋張っていないので、素揚げして食感と味のアクセントとして添えてみたりも。ロスなく食材を使い切れるのも、飲食店としてはうれしいポイントですね。

素材本来の旨みや甘さを味わえるグリルには、「白い果実」の甘さをより引き立てるよう、少し酸味を強くしたオランデーズソースを添えて。噛んだ瞬間にアスパラのジュースがあふれ、甘みとかすかな苦みが口の中に広がります。シンプルな調理法ながら、甘くてジューシーな「白い果実」の実力が堪能できる一皿です。もともとの旨みが強いため、茹で汁にもいい風味が溶け出します。茹でたアスパラに少量の玉ねぎとジャガイモを加えてミキサーにかけ、茹で汁と牛乳でのばした冷製スープは、「白い果実」の甘みと香りが際立つ一押しのメニューです。

またクセがなく軽やかな味わいなので、肉はもちろん魚のソースにしても。真っ白で美しいソースは料理を引き立てますし、ほかの食材と合わせてもきれいに発色するので、各種ソースのベースとしても活用できると思います。

ボヌール シェフ 古舘 貢一さんと奥様の麻衣子さん WEB

最初に食べたときの印象は、「甘い、すごく甘い!」でした。今まで食べたホワイトアスパラガスのなかでも、群を抜いて甘かったですね。注文を受けたお弁当に使ってみたりもしたんですが、「あれは何?すごく甘いね」と、お客さまに尋ねられることもありました。

国産のホワイトアスパラガスはそもそも流通量が少ないですし、どうしても加工品のイメージが強い。この辺りだとホワイトアスパラを知っている人もまだまだ少ないので、どう紹介しようか、どんなふうに広げていこうかとまず考えました。「フレッシュなホワイトアスパラって、こんなにおいしいんだよ」とわかってもらうために、初めて「白い果実」を使わせてもらった昨シーズンは、できるだけ手を加えず、シンプルに丸のまま、ホワイトアスパラのみの単品で提供することが多かったですね。

私の店は、馬場園芸から車で30分足らずの場所にあります。アスパラは時間が経つとどんどん筋っぽくなってしまいますが、この距離だから、とびきり新鮮なホワイトアスパラを提供してもらえます。これは同じ市内で栽培している最大のメリットです。やはり新鮮なものは、味も食感もぜんぜん違います。「ホワイトアスパラってもっと筋張っているものだと思っていた」と話すお客さまもいましたね。

料理人としては、食材の選択肢が増えるのはとてもうれしいことです。実はほかの洋野菜も作ってくれよと、馬場君に頼んでいるところです。彼は勉強家なので、新しいことにも果敢に挑戦し、きっといい野菜を作ってくれると思います。

二戸には短角牛や地鶏など、「白い果実」と合わせてみたい食材がたくさんあります。同じ土壌で育ったものは相性がいいものです。来シーズンが今から楽しみです。

岩手の畑から届く、彩り豊かなかぼちゃ商品をご紹介します。手軽に使える商品から業務用にも便利なラインアップが揃いました。さらに、アソートセットや、個性派商品も登場。日々の調理からスイーツ・お惣菜まで、幅広くご活用いただけます。

使い勝手の良い約3〜4cm角のカットかぼちゃ。煮物やスープ、グラタンなど幅広い料理に対応。必要な分だけ取り出せる業務用サイズです。

原材料:かぼちゃ / 内容量:1kg / ケース入数:10袋 / 最小ロット:2箱 / 保存方法:要冷蔵

均一にスライスされた130gパック。天ぷらやグリル、BBQに最適。皮ごと使えるので彩りも良く、歩留まり抜群です。

原材料:かぼちゃ / 内容量:130g(5〜6枚) / ケース入数:10袋/箱×4箱 / 最小ロット:2箱 / 保存方法:要冷蔵

200g入りのカットかぼちゃをレンジ対応袋に詰めました。袋ごと加熱できるため、調理時間の短縮に貢献します。

原材料:かぼちゃ / 内容量:200g / ケース入数:10袋/箱×4箱 / 最小ロット:2箱 / 保存方法:要冷蔵

1玉を4分の1にカットし袋詰めしました。バックヤードでのカット作業が省けるため、時短や労災事故防止に貢献します。

原材料:かぼちゃ

内容量:1個(5~7玉サイズ) / ケース入数:10kg分(16〜26個) / 最小ロット:2箱 / 保存方法:要冷蔵

皮までやわらかく、甘みがぎゅっと詰まった三右エ門栗かぼちゃを、じっくりとオーブンで焼き上げました。焼くことで水分がほどよく抜け、ほくほく感と甘みが一層際立ちます。カップを開ければ、香ばしい香りと黄金色の断面が食欲をそそり、そのままおやつにもサラダやお弁当の彩りにもぴったり。はちみつやバターをかければスイーツに早変わり。岩手の畑の恵みを手軽に味わえる、贅沢な一品です。

原材料:かぼちゃ

内容量:100g / 賞味期限:7日間

保存方法:要冷蔵

「すぐ食べレンジ」5袋と「スライスカット」5袋を1箱に詰め合わせし、センターでの店舗ごとの振り分けがしやすいように詰め合わせました。

原材料:かぼちゃ / 内容量:すぐ食べレンジ5袋、スライスカット5袋 / ケース入数:4セット / 最小ロット:2箱 / 保存方法:要冷凍(-18度以下)

砂糖不使用。栗かぼちゃを贅沢に50%配合。おおのミルクを使用し、甘みを引き出すため三陸ののだ塩をひとつまみ入れました。かぼちゃ風味を生かした濃厚アイス。

原材料:かぼちゃペースト(岩手県産)、牛乳、乳製品、卵黄、食塩、トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分、卵含む) / 内容量:90ml / 保存方法:要冷凍

カットし、ブランチングしたかぼちゃに打ち粉をつけ凍結。そのままフライヤーで約3分あげるだけで提供できます。

原材料:かぼちゃ

内容量:500g / ケース入数:20袋 / 最小ロット:2箱 / 賞味期限:365日 / 保存方法:要冷凍

厳選されたホクホクのかぼちゃをじっくりとオーブンで焼き上げ急速凍結しました。自然解凍し、そのままサラダやトッピングとしてもお使いいただけます。

原材料:かぼちゃ / 内容量:1kg / ケース入数:10袋 / 最小ロット:2箱 / 賞味期限:365日(解凍後冷蔵で5日) / 保存方法:要冷凍

皮をむき、オーブンでじっくりと焼きあげ濃縮させ、甘さを引き出した濃厚なかぼちゃペーストです。スープやプリンの原料に最適です。

原材料:かぼちゃ

内容量:1kg / ケース入数:10袋 / 最小ロット:2箱 / 賞味期限:365日 / 保存方法:要冷凍

じっくり焼き上げたかぼちゃを大学芋のたれと絡めました。自然解凍し、そのままお召し上がりいただけます。甘すぎず、かぼちゃ本来の味が楽しめます。

原材料:かぼちゃ(岩手県産)、大学いものたれ、麦芽糖調製品(麦芽糖、寒天)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) / 内容量:1kg / ケース入数:10袋 / 最小ロット:2箱 / 賞味期限:365日(解凍後冷蔵で5日) / 保存方法:要冷凍

岩手の誇り「南部せんべい」と、甘みたっぷりの三右エ門栗かぼちゃが出会いました。南部せんべいの製造過程で生まれる端材を、香ばしい衣としてアップサイクル。黒ごまの香りがふわりと広がり、噛むほどにせんべいの香ばしさと、ほっくり甘いかぼちゃ餡が溶け合います。ひと口で「懐かしさ」と「新しさ」が同居する、岩手らしいご当地コロッケ。産地の知恵と技が詰まった、唯一無二のおいしさです。

原材料:かぼちゃ、砂糖、塩麴、衣(パン粉、食用油、小麦粉、コーンスターチ、粉末醤油、デキストリン、小麦加工品、胡麻、でん粉、食塩、大豆粉胡椒)/ 重曹、加工でんぷん、増粘多糖類(一部に小麦・乳成分・ごま、大豆・鶏肉を含む)/内容量:5個(70g/個)/ 保存方法:要冷凍

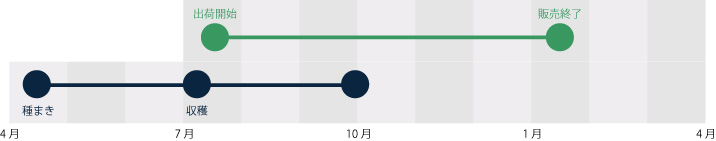

かぼちゃは4月に畑へ種をまき、夏のあいだじっくりと育てられます。7月ごろには収穫が始まり、10月まで続きます。

その後、収穫したかぼちゃは冷蔵で保管され、翌年1月頃まで安定して出荷が可能です。販売は7月の収穫シーズンからスタートし、秋から冬にかけて長く店頭に並びます。1月を迎える頃には販売も終了し、次のシーズンへ向けての準備が始まります。こうして、春に種をまき、夏から冬まで幅広く楽しめるのがかぼちゃの特長です。

土づくりから始まる美味しさを、産地の加工場で顧客の声に合わせて形にする。鮮度・品質・使いやすさを追求し、生産者、加工、流通、小売、そして食べる人、関わる全員が笑顔になるサプライチェーンをデザインします。